1995年,诺贝尔物理学奖得主P. W. Anderson曾在《Science》撰文指出,非晶材料的本质和形成机理是材料、物理和化学领域最深刻和有趣的问题之一。与晶体材料的周期性规则原子排列不同,非晶材料的无序结构使其性质难以预测和控制,如何解析并精准调控其结构和性能一直存在巨大的挑战。早在1932年,芝加哥大学W.H. Zachariasen教授提出了“连续随机网络(Continuous random networks)”模型,利用二维网络结构来描述非晶材料的独特结构特征。1996年,美国科学院院士Steven G. Louie在Phys. Rev. B发表文章,预测二维非晶碳材料可能包含复杂的五元环和七元环结构。与石墨烯的规则六角晶格不同,二维单层非晶碳由五、六、七元环混合的拓扑结构组成,这种结构可显著调控碳材料的导电性和机械强度等物理性能。然而,如何精准地合成这类独特的单原子层非晶材料是一个挑战性课题。

此前,研究人员通过化学气相沉积(CVD)方法成功制备了单层非晶碳材料,但这种高温条件下的热力学非平衡态生长方法不利于异质原子的掺杂。相比之下,液相聚合方法反应条件温和,前驱体选择更加多样,但在液相条件下,分子组装单元之间的三维相互作用复杂,难以实现对二维结构产物的精确控制,需要新的方法突破。

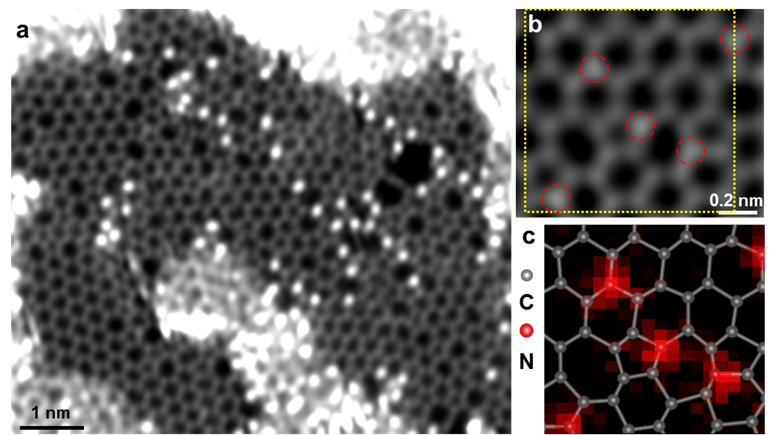

在这项研究中,我们研究团队等开创了一种全新的液相受限聚合方法,该方法通过层状模板的限域作用,抑制了分子聚合过程中的三维旋转和缠绕,使分子在二维平面内发生聚合,突破了吡咯单体在传统聚合中局限于α-C位点交联的限制,促进了β-C和N位点的交联聚合,构成平面网络结构,最终形成了五、六、七元环共存的二维非晶结构,成功在实验上验证了W. H. Zachariasen和Steven G. Louie提出的理论预测。利用低电压扫描透射电子显微镜技术,研究团队精确解析了碳原子和氮原子在二维非晶碳网络中的分布,确认了氮原子嵌入到五、六、七元环混合的二维拓扑网络中,氮掺杂浓度可达9%。光学和电学性质测试表明,该材料具有p型半导体特性,为研究原子掺杂对二维非晶碳材料的电子局域化现象的影响提供了理想的研究平台。

图1. 氮掺杂单原子层非晶碳。

研究团队还将这一普适性的合成策略成功应用于含其他杂原子的单层非晶碳材料的制备,包括聚咔唑(PCZ)和聚噻吩(PTH)等。该项工作在二维聚合物限域合成领域迈出了重要一步,为未来开发性能优越的二维非晶材料提供了新的研究方向。这类材料在电子器件、储能、催化等领域具有潜在的广泛应用前景。

Xiuhui Bai, Pengfei Hu, Ang Li, Youwei Zhang, Aowen Li, Guangjie Zhang, Yufeng Xue, Tianxing Jiang, Zezhou Wang, Hanke Cui, Jianxin Kang, Hewei Zhao, Lin Gu*, Wu Zhou*, Li-Min Liu*, Xiaohui Qiu* & Lin Guo*. Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon. Nature 2024, 634, 80–84.

https://doi.org/10.1038/s41586-024-07958-0